公園はダイバーシティ&インクルージョンの潮流へ

最近インクルーシブな公園が注目されてきている。日本では2006年にバリアフリー法が施行されて以降、公園にも多機能トイレなどのユニバーサルデザインが取り入れられるようになったが、子どものための遊び場に関しては、残念ながらほぼ手付かずの状態。

現在、東京都を皮切りに多様な子どもたちが共に遊び、楽しむことのできる遊具広場の整備に取り組んでいる。2020年3月、都立砧公園に日本では数少ないユニバーサルデザインを取り入れた遊び場として、『みんなのひろば』がオープンした。この取り組みは全国の地方自治体や障がい当事者の家族からも注目を集めている。

スロープの合間に広めのデッキが設けられているので、方向転換やすれ違いもスムーズに行える。

介助者が車いすを抱えて下せる幅の広い階段あり車いすや歩行器のままで砂場の中央まで行けるデッキ。

その周囲には車いすに乗ったまま遊べるショベルなど、さまざまな仕掛けが配置されている。

(右上)日除けの下に自然と子どもたちが集まってくるため、交流が生まれやすい。

(左下)多様な人が一緒に楽しめる、ベンチや手すりがついた回転遊具。地面との境界に段差がないため、車いすのまま乗り込むことができる。(右下)一人がこぐと、もう一方も一緒に揺れる仕掛けのブランコ。押してあげる人、押してもらう人という関係を生まず、

きょうだいや友だち、親子が共に楽しめる工夫がされている。

ケガや事故のリスクを減らすため、地面はクッション性に優れたゴムチップ舗装、アスファルト部分は滑りにくい樹脂系舗装を採用。これらの境界にはほとんど段差がなく、車いすやバギーもスムーズに移動できるようになっている。

このように、誰もが歓迎される公園、多様な子どもがいきいきと遊べる公園の存在が、皆の意識を変え、お互いを尊重し支え合う社会につながるはずだ。

見ているだけでヒヤヒヤ、透けるトイレの目的は何?

2020年、東京都渋谷区の代々木深町小公園とはるのおがわコミュニティパークに何とも先進的な透けるトイレが設置された。日本財団による、誰もが快適に使用できる公共トイレを設置するプロジェクト「THE TOKYO TOILET」は2020年8月に始動した。性別、年齢、障害を問わず、誰もが快適に使用できるトイレを設置することを目指す。「多様性を受け入れる社会の実現」を目的に、世界的な建築家やデザイナーが手掛けたトイレを渋谷区内の計17カ所に順次設置を予定している。

「日本財団では長年にわたって障害者支援事業に取り組んでいますが、まずは障害のある方たちが、もっと日常を楽しめる何かを生み出せないか」と考えたのがきっかけだそう。日本のトイレの清潔さや機能性は世界的にも有名だが、一方で公園や道路脇にあるトイレはほとんど利用されていない。日本財団では、過去に誰にでも快適で使いやすい公共トイレの研究に取り組んできた経緯があり今回改めてこの公共トイレにスポットを当て、日本の新しい文化を創造してみてはどうかと考えたとのこと。

デザインした建築家・坂茂さんはこのように語る。「公共のトイレ、特に公園にあるトイレは、入るとき2つの心配なことがあります。一つは中が綺麗(クリーン)かどうか、もうひとつは中に誰も隠れていないかどうか。

新しい技術で作られた鍵を締めると不透明になるガラスで外壁を作ることで、トイレに入る前に中が綺麗かどうか、誰もいないか確認でき、その2つの心配をチェックすることができます。そして夜には、美しい行灯のように公園を照らします。使用時はロックをすると、窓が曇り、不透明になる。そして夜には、美しい行灯のように公園を照らします。」

ちなみに気になる使用時であるが、ロックをすると、窓が曇り、不透明になる。壁に近づいたら透けるのではとの想像する方もいると思うが、近づいても外からは見えないようになっている。このガラス壁は”瞬間調光ガラス”と呼ばれる。日本板硝子社が開発した ”ウム スマートウィンドウ”という商品名のガラスである。

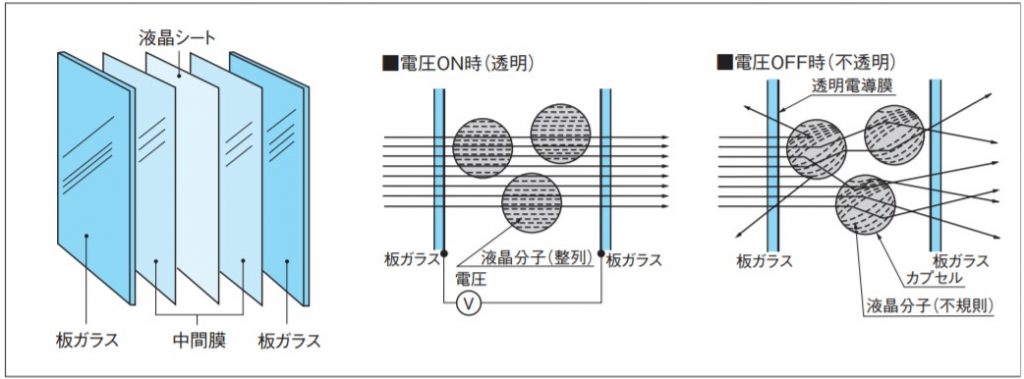

構造は、液晶が透明ポリマーのカプセルの中に封入され、2枚の透明電動膜付きプラスチックフィルムにはさまれている。

電圧が加えられていないときは液晶が不規則に並んでいて光が拡散されるため「不透明状態」となる。不透明から透明へ約1,000分の1秒、透明から不透明へ約100分の1秒と、応答速度が極めて早く瞬時に透視度を変化させることができるそう。

現在は観光スポットのような存在となっているが、近い将来トイレがおしゃれなのは当たり前の世の中になっていくのだろうか。。。

~まちを守る防災公園~

地震や火災などの災害から住民を守るためには、災害に強いまちづくりを行う必要がある。災害に強いまちを作るためには、様々な要素を考慮する必要があるが、その中の一つに「防災公園」がある。通常時は公園として機能するが、災害時は避難所としての機能を果たす。

防災ファニチャーとして代表的な一つが 「かまどベンチ」。かまどベンチはその名の通りで、通常時はベンチとして機能し、災害時にはかまどとして使用できる。つい最近開発されたものではないらしく、メーカーも数社あるようだ。

もう一つはトイレスツール。株式会社ネオマーケティングが2019年12月23日(月)〜12月25日(水)の3日間、5年以内に被災によって避難所に宿泊された経験のある全国の20歳〜69歳の男女500名を対象に ”避難所で過ごす中で困ったこと” を被災者に聞くアンケートで1位となったのはトイレ。トイレの数を少しでも増やすために有効なのがトイレスツール。

マンホールのふたを取り外し、簡易テントのようなものを設営することでプライバシーを守ることができる仮設トイレを設置可能となる。

せっかく税金を投じて設置する公共物、多様な使い方が出来ればSDGsにもつながりますね。

~サイクルツーリズムを支えるおしゃれバイクラック LOOK OUT~

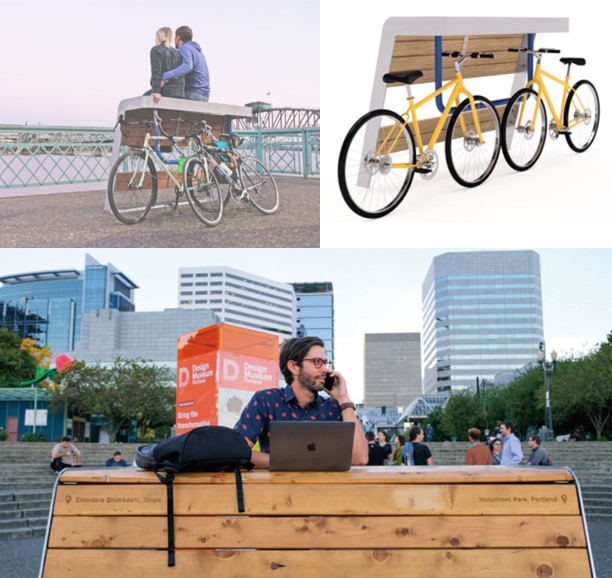

サイクリングの途中、良い景色の場所で少し休憩したくなるときがあるだろう。バイクラックに自転車をとめて、少し高い位置で景色を見ながら休憩。そんな場所にLOOK OUTがあれば最高だ。また、都市においてもこのLOOK OUTが機能を果たすだろう。バイクラックにテーブルがあり食事もできる。そして人も集まり新たな交流が生まれる。この『LOOK OUT』は先進的な「自転車のまち」ポートランドのクリエイティヴエージェンシーとコトブキのコラボレーションによって生まれた自転車利用者のための全く新しいコンセプトのパブリックファニチャーだ。

『LOOK OUT』はインダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーバー主催の「iFデザインアワード2019」プロダクト部門を受賞している。iFデザイン賞とは、ドイツ・ハノーファーを拠点とする、デザイン振興のための国際的な組織インダストリー・フォーラム・デザイン・ハノーファー(iF)が1953年から主催し、毎年全世界の工業製品等を対象に優れたデザインを選定するものだ。

生涯スポーツとして、または、地方創生に繋がる可能性を秘めているサイクルツーリズムにおいてサイクルフレンドリーな施設は欠かせない。

~ギネス記録のブランコ~

梁(はり)の長さで世界最長となるブランコが、北九州市若松区の響灘緑地(グリーンパーク)にある。

北九州市が1億2100万円をかけて整備し、古代の円墳を思わせるような円状の丘の上に造られている。2019年5月11日『Longest swing set』としてギネス世界記録™に認定された。ギネス社から公式認定員が来園し、長さが世界一であることに加え、100人同時にこいでブランコとして機能した。

ギネスワールドレコーズジャパンによると、これまでの世界最長ブランコは1998年にオランダで記録された133.99メートル。イベント用に造られ、現在は撤去されているそう。

尚、響灘緑地(グリーンパーク)入園料は一般150円だそう。圧巻な公園施設だ。この人を惹きつける施設は地方創成に繋がるとともに、副次的な活用も期待できるだろう。このブランコの真ん中で、ライブをやるのも面白いかもしれない。

~2024年パリ五輪に向けた再開発~

2024 年開催のパリ夏季オリンピックに先立ち、エッフェル塔に沿って広がる公園エリアの再開発が予定されている。その内容は、エッフェル塔からイエナ橋を渡ってセーヌ川を越え、トロカデロ広場に至るエリアを再デザインし、緑地化するものだ。

2019年5月、エッフェル塔の背景を新たにするために行われたコンペティションで採用されたのはランドスケープ・デザインを手掛けるイギリスのGustafson Porter + Bowman社の案だ。3年後、生まれ変わったパリの姿を見ることができるのを期待したい。

また、フランスのマクロン大統領は近日インタビューで、

2024年パリ五輪の開会式はパリを流れるセーヌ川で行う考えを明らかにした。

大統領は「全ての人に開かれ、ユニークな体験を生み出す式にしたい」としている。競技は市の中心部と、北に位置するサンドニ地区に分かれて開催を予定している。

選手村などはサンドニ地区に作られる。この地区はさまざまな国から流れてきた人たちが暮らし、貧困層も多く、犯罪発生率が高い。15年に起こったパリ同時多発テロの源流となったのはこの地区だった。

振り返れば12年ロンドン五輪も、産業革命からの工業地帯で公害に汚染され、スラム化していた東ロンドンの地域一帯を再開発することが大きな目的だった。また、7年後に開催される28年ロサンゼルス大会も、南西部のイングルウッドにあった競馬場が運営の悪化により消滅し、その跡地を中心に街を再開発することが主要目的にあるとされる。今回の東京五輪も、石原慎太郎都政だった時に湾岸地区の開発を目的に立候補したのが発端だった。今や五輪という世界の一大イベントは、スポーツを通じた平和の理念の実現というより、都市が抱える諸問題を解決するために巨額を投じるギャンブルだといってもよい。だが、その潮流は決してSDGsの視点に立てばネガティブなことではないだろう。