まずは、この動画を見ていただきたい

この動画を初めて見たとき、画期的だと思った。というのも今まで生物学的な部分は素人知識しか持ち得ていなかったため、

このような知見に今まで人生で辿りつかなかった次第である。なぜ寿命があるのかという、あまりに当たり前すぎて普段見過ごされていた生きるという本質を考える良いきっかけを与えてくれたとともに、もう少し詳しく調べてみたいという原動力を与えてくれた。

実際おじゃが調べてみると、この分野は多岐に渡る専門性を横断的に深める必要があることを実感するが、同時にこの動画が、そのエッセンスをテンポの良い会話で納得感のある説明がされる非常にクオリティの高い動画であることに改めて気づく。

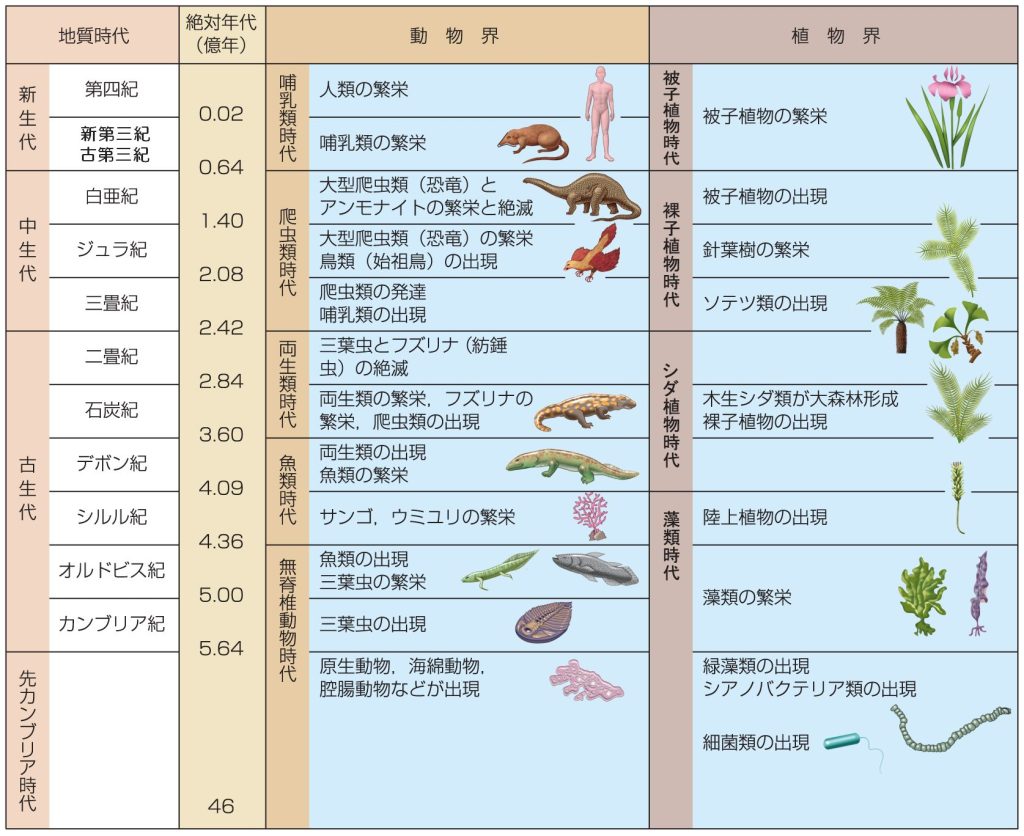

もちろんその分かりやすさのために、一部深い洞察が必要な部分を省略しているところもある。調べていく中で気づいたことは、地球の歴史の中で連続的に起きたことを整理することでなぜ死が生まれたのかのより深い理解を得られることだ。では生物の進化を遡って紹介したい。

まず先カンブリア時代(5億4,100万年前以前)までの生命の進化でいくつもの大ジャンプがある。

先カンブリア時代とは、地質時代において確実な化石が目立って産出するようになる前の地球の時代である。

→①アミノ酸や有機物、タンパク質や核酸(DNA や RNA)ができるというジャンプ

→②細胞膜が出来て、原核生物(細胞内にDNAを包む核(細胞核)を持たない生物)ができるジャンプ

→③真核生物(身体を構成する細胞の中に細胞核と呼ばれる細胞小器官を有する生物)ができるジャンプ

→④有性生殖のシステムを作りあげるジャンプ

→⑤生物が陸上進出するジャンプ

どのジャンプにおいても、未だ有力な説があるもののはっきりとなぜ起きたかという問いに

人類は答えられていない。

①、②はあまりにもはっきりした説がないため省略するとして、

③について考えてみる。

原核生物は高等生物のように寿命が存在せず、栄養と収容空間がある限り倍々に増えていく。

非常に小さく、DNA構造も単純なため増殖スピードが速い。

例えば、20分に1回分裂するバクテリアが2日間144回すべて分裂できたと仮定すると2の144乗となり、

1個のバクテリアの重量を過小に見積もっても地球の重量を超えてしまうくらいのスピードだ。

生命誕生後しばらくはこのような生物しか繁栄していなかった。

そのうち、ある大変革が27億年ほど前に起きる。光合成をすることでエネルギーを取り出せる

という長所があるシアノバクテリアが多数の種生まれ、大繁栄を始める。すると徐々に地球の大気中の酸素濃度が上がっていった。23~20 億年前、今までは毒であった酸素を活用するという逆手にとった戦略をとる生物が現れる。

細胞内共生などを経て、細胞骨格や膜制御系、紫外線や活性酸素の害から遺伝情報を守る核膜を作り出し、真核生物が誕生する。このきっかけが④や⑤の生命の飛躍の舞台が整うことになる。

→酸素を使ったより効率の良い代謝系・エネルギー生成方法を手に入れる

→細胞やゲノムが大型化する

→一方で、細胞分裂をする際に、ゲノムの複製に時間がかかり。突然変異を

受けやすくなる

→2倍体化を起こし、元のゲノムをダブルでもち、潜性突然変異が生じても

すぐには発現させないように顕性遺伝子の庇護下に置くという仕組みをつくる。

すると、多様な遺伝子を内蔵し、かつ多様な遺伝子を表現型に変えることで

急速な環境変化や原核生物やウイルスの攻撃などの淘汰に耐え抜いた。

(有性生殖というシステムをつくる)

→シアノバクテリアが、進化の過程で原始細胞に取り込まれ「葉緑体」となった

→10億年前 オゾン層が形成され、紫外線ストレスが弱まる

→考えて動く分、エネルギー生産をしなければならないが”環境逃避能”を生存戦略としてとった動物

と”環境逃避能”は低いがエネルギー生産効率が高い、植物 とに生存戦略が分かれた

→さらに、乾燥から身を守れるよう細胞壁が厚くしたり、多細胞層による3次元的成長

ができるコケ植物のようなものが、最初の陸上進出を果たす

→生物の大型化が進み成長するエネルギー消費量を犠牲に

体を大きくすることによる生存優位性を確保するようになった

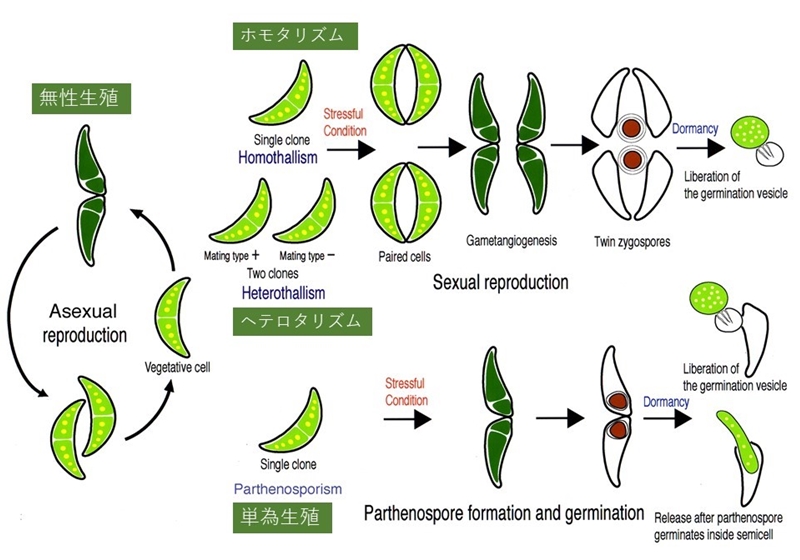

これらの変化の積み重ねでようやく、カンブリア爆発という、わずか100万年前ほどの、地質学的にはきわめて短い間に、生物が爆発的に多様化し、現生生物の直接的な祖先が誕生する土壌が整う。そして、この”寿命”を持つことはカンブリア爆発以前にもあったとされているが、カンブリア爆発以降において生命が多様化していくなかで有効に働いた生存戦略なのではとおじゃは考える。それは、現存する大型藻類が無性生殖から有性生殖への進化の過程を現在に残すような、生殖方法を行っているからだ。そして、進化の中で有性生殖の有利さがどんどん顕著になり、それとともに”寿命” を持つとことの有用性も増していき、そのような進化が進んでいったと考えられる。

<参考>

1.真核生物の起源における原核生物の重要性と当時の地球環境 December 2020, Journal of Geography 129(6):899-912

2.植物の陸上進出と成長相転換 化学と生物 Vol. 54, No. 8, 2016

3.高木由臣 生老死の進化 京都大学学術出版会 2018

4.大型藻類における生活環の多様性とその進化 March 10, 2017, Jpn. J. Phycol 65: 6-14

その進化の結果として、この動画では、寿命がなぜ存在するかという説 ”プログラム説” と ”エラー蓄積説”

を非常にわかりやすく説明している

<プログラム説>

成長、老化などの人の一生の老化が遺伝的にプログラムされて、遺伝子が生物種としての寿命を決定しているという考え方。

テロメア領域の DNA の短縮が分裂回数をカウントする分裂時計として機能している。テロメアが短縮しテロメア領域の構造が維持できなくなると、チェックポイント・システムが作動し細胞分裂できなくなってしまう。

<エラー蓄積説>

身体の構成成分に劣化が起こりその蓄積が老化を誘導するという考え方。劣化や傷害の最も大きな因子は活性酸素である。

活性酸素は呼吸の際に発生するので酸素消費量と寿命とは密接に関係しており、単位体重当たりの一日の酸素消費量が多い動物ほど寿命は短い。

二つの機構が互いに関連しながら老化は進むものと考えられている。そして、動画でもあったように生物の大型化に伴い生殖系細胞を酸化ストレスから保護しなければならない期間が長くなることから、DNAに傷ができる確率が低い状態で生殖ができる種が生き残り寿命が生まれたのではという帰結になる。

また、小さい動物も大きな動物も一定の代謝をしたら寿命限界を迎えるということを念頭に置いたうえで、数千年生きる樹木などの植物の寿命の特殊性についても疑問が生まれるとともに、深い畏敬の念を感じる。これについても下のような動画でしっかり解説されている。

植物は本当にテロメアが存在しないというのは誤りの可能性が高いが、そもそも植物のテロメアにおける研究が少ないので何とも言及しにくいところだようだ。植物は長い進化の歴史の中で、酸素を高濃度に含む大気中で太陽からの強い光をエネルギーとして利用し、また周囲の環境の変化に適応するための環境ストレス耐性機構の一つとして、活性酸素を消去する系、「活性酸素消去系」を獲得してきたようだ。枯死や、細胞死のメカニズムを活用しながら生き延びているようだが、未だに説明がつかない部分が多くあるようだ。

道管や師管の仕組みも、中学校の時には習った話ではあるが、その奥に、生命の仕組みの精巧さが隠れていることを今になって知ったのであった。