おじゃが注目しているSDGsの取り組みを紹介するおじゃ!

1.草刈りの草を飼料に ~河川堤防や空港の草から美味しいお肉をつくる~

先日中部国際空港で滑走路の周りの緑地帯の刈草を畜産業に活用しようという取り組みが報道された。

普段なかなか気にも留めない空港の刈草という存在。

中部国際空港では年間約200トン発生する刈草が出るそうで、刈草の処理は、もともと産業廃棄物の処理業者に持ち込んでいた。それを、地域の名産の知多牛のエサや寝床に無償で提供するほか、近隣農家の肥料に活用するそうだ。

そもそも、我々が安全安心に航空機を利用できるためには、定期的な草刈りが必要だということに気づいた次第。

こういったなかなか目に触れないところでまだまだ大きくSDGsに貢献できる事案が残っているのだろう。

中部国際空港では、将来的に農場の牛の肉や乳製品を空港の店舗で販売することを目指しているとのこと。

さらに調べてみると、10年近く前から大阪国際空港では、奈良公園の鹿へ飼料として提供しているほか、飼料を混ぜた有機肥料「伊丹空港1号」「伊丹空港2号」を開発し 、空港内の農園で野菜作りに使ったり地域の学校や近隣住民に配っているようだ。かなり先進的な取り組みをしている。

“完全無農薬・無臭で栄養価の高い、 高品質の肥料である“ という評価をもらっているそう。

そもそもなぜ滑走路の周りは芝生のような短い草が生えていることが多いのか?

・鳥が集まったり、そこで巣を作ることを防ぎ、鳥が飛行機に衝突したり、エンジンに巻き込まれる「バードストライク」などのアクシデントを未然に防ぐ

・非常時における飛行機のクッション

・有害な気流を治める効果

・騒音の吸収

・砂埃の飛散防止

・土壌流出の防止

・旋回灯、進入角指示灯、滑走路距離灯などの航空灯火の航空機からの視認障害を防ぐ

少なくとも上記6つあり、とても重要な役割を果たしていることがわかる。

では刈草は大量に出るところはないだろうか? 実は河川堤防も大量の刈草が発生する。

・河川堤防の巡視・点検効率化(早期異常発見)

・円滑な水防活動

・耐浸食機能低下の防止

これらの観点で、河川堤防においても刈草は重要である。ただ、空港刈草に比べて、

・土やゴミが混ざっている

・毒草が混ざる可能性がある

・雨に濡れていると使いにくい

といった問題が出やすいということで、これらの対策が課題のようだ。

2.ため池水上ソーラー ~陸上の太陽光発電には無い利点が~

小泉進次郎環境相「住宅・ビルへの太陽光パネル設置義務化視野」発言のように、太陽光発電はSDGs達成のための一つの鍵となることは

間違いないだろう。

一見、コストがかかりそうな印象のある水上ソーラーだが、農業用のため池に設置することで様々なメリットがある。

<メリット>

・運用時の草刈りや除草剤散布といった、地面の上に設置するメガソーラーでは避けられないコスト増加要因が少ない

・農家の後継者が減少する中、より深刻な課題になっているため池の維持管理費負担が売電収益により軽減される

・太陽光パネルは、温度ロスの特性を持っているが水冷効果で発電効率低下を防げる

・池は固定費産税がかからないため、用地代が安価

・コンクリート基礎を持たないため産業廃棄物となるコンクリート殻等が発生しない

・フロート架台の浮力材の発泡材が池に蓋をすることで蒸発防止し、渇水対策につながる

・フロート架台が日光を遮断し、水草、藻、アオコなどの発生を抑える効果がある

・人の生活圏にバランスよく点在しているため災害時の電気供給には打って付けの場所に成り得る

<課題>

・強風で大きな波が発生すればパネルが互いにぶつかり合い、破損する可能性がある

・保守メンテのために人がアクセスしづらい

・水鳥や渡り鳥のフンによる発電効率減少(陸上よりも大型種が大きく影響が大きいとのこと)

・ため池の景観を損なう

上記の課題はあるが、陸上でのメガソーラーでも少なからず課題と言えることだ。そう考えると断然、ため池水上ソーラーの方がメリットが上回っているように個人的には感じる。

3. 木製ガードレールの普及

かつて小池都知事が掲げていた政策で、陣営間の対立を超えて幅広く支持される政策があった。それが“花粉症ゼロ”。 この大敵は何としても根本対策をしたいところ。その政策実現に少しでも近づけるためには国産材の利用促進が求められる。かつては、薪や炭、住宅建材として国産材を利用し、適度な循環が図られていたが、安価な輸入木材が台頭してからというもの高価な国産材はほとんど見向きもされなくなっていった。国産材は買い手がつかなくなり、山林に植えられた木は伐採されずに放置され続けている。1980年はじめは10%程度だった東京都のスギ花粉推定有病率が現在では45%以上だそうだ。

花粉症が増加した理由は、幼児期の過保護による免疫力の低下や舗装道路により、アスファルト上に花粉が残りやすい環境であるなどの理由が考えられるが、樹齢30年以上のスギ林が放置されていることはやはり花粉症患者増加の大きな要因といわれている。

そこで、国産材をガードレールに活用しようという取り組みが注目されている。

ただ、耐久性の改善、維持管理手法、コスト削減でまだまだ鋼製ガードレールに劣ることから普及が進んでいない。

<課題>

耐久性:外周の温湿度変動や雨水によって生じる亀裂や割れ、それに伴う水分侵入や停滞による腐朽菌や白アリによる生物的な劣化の問題。例えば支柱に木材利用が特に難しいと言われている理由は我が国の多雨・多湿な気候では、地際部の腐食を防ぎ、支柱の強度を維持することが難しいと言われている。

コスト:上記課題による点検や交換コスト。また、間伐材は規格品として大量に生産することが困難な場合が多く、大量需要に答えられる供給体制の整備が必要

維持管理:通常のガードレールでは、柵の取替えの際の交換部材をストックしている鋼材と比較して、野ざらしにならないなどの保管スペースの確保・工夫が必要.

ただ、景観という面では木製ガードレールの使用が優位であることから、是非これらの課題解決に向けて取り組む人が増えていけばと思う次第である。

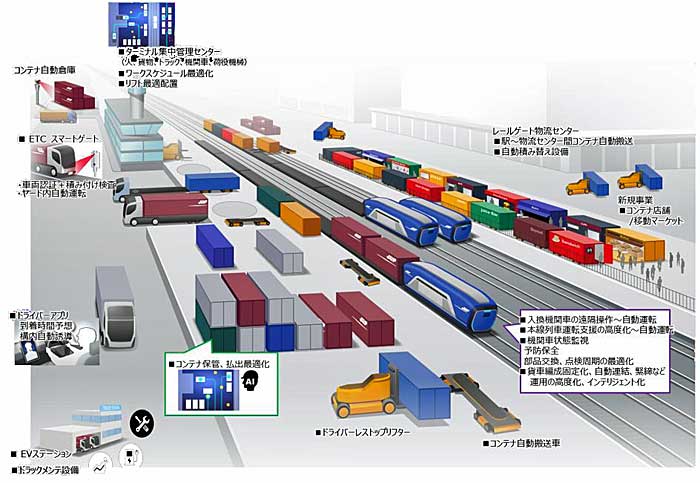

4.取れたての農水産物を都会の駅ナカで。「新幹線物流」

新幹線では車内の空きスペースを活用するといった比較的小規模な輸送の取り組みがあったが、コロナ禍による旅客需要減少を受け、いっそう動き出した感がある。

朝採った新鮮な野菜や果物・魚介類を夕方の通勤時間帯には駅構内で販売できるという取り組み “朝採れ新幹線マルシェ” として2017年始まって以降、さらなる活用の幅が広がりつつあるという報道がされている。

都会の人が新鮮な野菜や果物・魚介類を手にすることができるというメリットを享受できるとともに消費者に渡らず捨てられる「食品ロス」問題への貢献も図ることができる。

だが、更なる活用の幅を広げるためには大消費地に近いところほど、例えば東京駅では新鮮な折り返しの時間が短く大量の荷物を積み降ろす時間がないという課題がのしかかる。密かつ正確なダイヤで運行されている新幹線は、途中駅での停車時間が短いし、折り返し駅では旅客を乗せるまでの

わずかな時間に座席の転回や清掃、忘れ物のチェックなどの作業を詰め込んでいる。

「あまり多くのものを乗せてしまうと荷物の搬入や搬出に時間を要してしまい、利用者に迷惑が掛かってしまう」

故に大量の荷物を扱うには荷物のパレットごと車両に詰めるような専用の車両設計が必要となる。また、駅構内から販路を広げる場合、トラック輸送と鉄道輸送を円滑につなぐ「積替ステーション」が必要になってくる。

そう考えれば

北海道新幹線 函館北斗⇔仙台(福島や宇都宮でもよい)

秋田新幹線 秋田⇔盛岡

山形新幹線 新庄(山形)⇔福島

北陸新幹線 金沢⇔高崎(大宮) もしくは 上越妙高や長野⇔高崎(大宮)

など比較的多めの荷物を積むスペースと、積み降ろし時間の確保のお余裕はなかろうか?

また、量や配送先が増えれば生産地から発駅までの担い手、ラストワンマイルの担い手不足(柔軟な人材確保の難しさ)の問題も出てくるだろう。Uberの新幹線専用運び人みたいな役割が出てくれば良いのだが・・・。

5.下水処理場は水素工場の最適地? ~少し臭う宝の山~

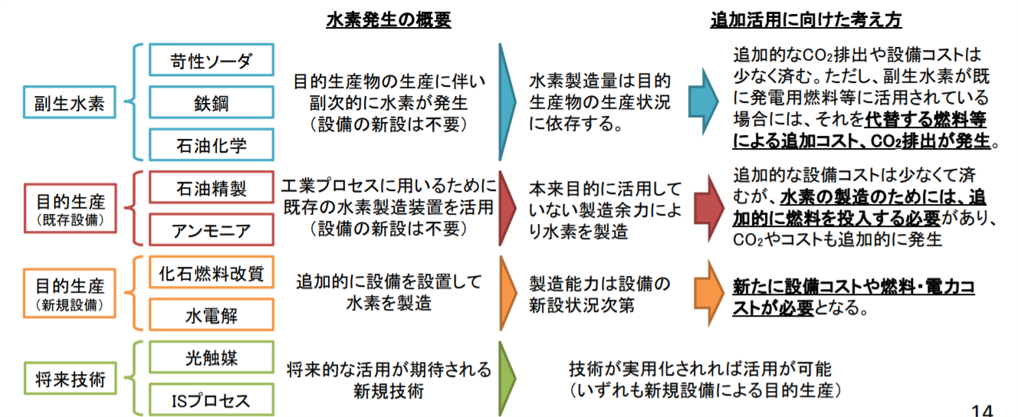

先日トヨタ自動車が、かつて否定的だった水素エンジンの開発に力を注ぐ方針に転換した。との報道があったように、今後モビリティ社会において水素が浸透する未来はさらに早まったといってもよいだろう。

水素エンジンは燃料としての水素と空気中の酸素を化合するのは同じだが、燃料電池よりも激しく化合する。

実は水素エンジンの仕組みはガソリンエンジンやディーゼルエンジンとかなり近いようだ。燃やすのが石油由来の化石燃料か、水素かという違いといってもよいほどである。水素エンジン車でも燃焼時に空気を取り込むため窒素酸化物(NOx)が発生するが、後処理には既存技術を取り入れることで環境負荷を最小にできる。

この重要な水素が下水処理場でつくることができるそうだ。そもそも下水処理場は厄介な「下水汚泥」 や汚い水しか出ないものというイメージであるが、現在ではクリーンエネルギーの宝の山であるという認識が徐々に広がっている。国土交通省によると、全国の下水処理場約2200カ所のうち、汚泥発酵設備を持つ処理場は約300カ所ある。ここで発生する消化ガスの2割強が未利用のまま焼却処分されているそう。消化ガスにはメタンが多く含まれており、メタンの水蒸気改質により水素を取り出すことができる。その化学反応の触媒の役割を果たすのはパラジウム膜を用いたパラジウムメンブレンリアクター等、実用化に至っているものがいくつかあるが、水素が注目が上がるとともにさらに盛んに新規触媒開発も行われている。また、効率的に下水汚泥からバイオガスを発生させる研究も進んでおり、家庭や外食産業、食品工場などから出る生ごみなど水分の多いバイオマスを下水汚泥に混ぜることで、ガスの発生量を上げることができる場合があるようだ。

消化ガス:下水から汚れを取り除く過程で発生するメタンを主成分とするガスのこと。汚泥中の有機物を消化槽の中で発酵させるが、発酵により汚泥の減量化、質の安定化を図るとともに、ガスが発生する。

また、下水処理場が海に近い場合、海水と処理済下水との塩分濃度差を利用し、そのポンピングの力で水車発電機を設置して電気を作り、水の電気分解から水素を製造することもできる。

ただ、現状まだまだ水素需要量の時間軸での検討が重要であり、需要の推移に対応した、段階的な供給施設の設置(整備)計画が求められ、需要と供給のマッチングを適切に図ることが、事業の実現性や持続性に対して重要であるという厳しい現状である。