世の中には、世間があまり着目できていない画期的なアイデアや方法で山積する社会課題を解決しようとしている。おじゃが、”注目する目の付け所が違う” と思うトピックスを3つ紹介するおじゃ!

牛の飼料にあるものを入れるだけで劇的に温室効果ガスを削減できる牛のゲップ対策、どう効率化できるか素人では全く思いつかない林業にメスを入れる、林業スマート林業、形を工夫するだけで劇的に効果を生むリサイクルボックスについて紹介するおじゃ!

牛のゲップ対策

メタン(CH4)は、人為的な気候変動に対して二酸化炭素(CO2)に次ぐ寄与を持つ温室効果ガスだ。メタンは、全ての温室効果ガスが地球温暖化に与える影響の23%分を担っており、二酸化炭素よりも平均寿命が短い(大気中で約10年)にもかかわらず、同じ重量で比較すると二酸化炭素より強い温室効果を持つ。

また、世界の農業からの人為的温室効果ガスの40%近くが反芻家畜が起因しているというデータもある。

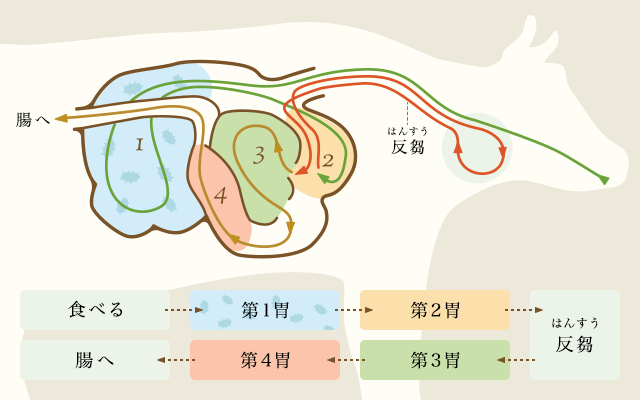

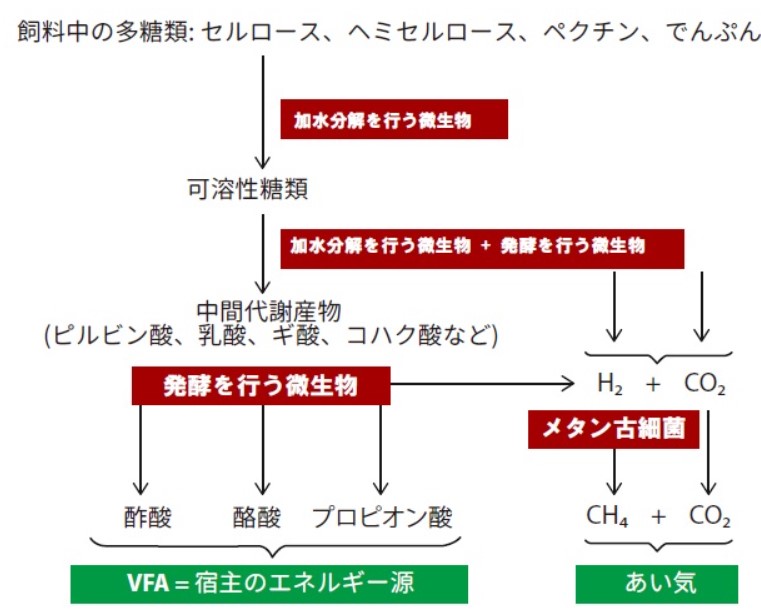

通常、動物がエネルギー源として利用するのは炭水化物と脂肪である。炭水化物のうち、でんぷんや糖などは、どの動物も利用することが出来るが、単胃動物はセルロースやヘミセルロースの様な繊維質を分解する酵素を持たない為、それをエネルギー源として利用することが出来ない。ただ、牛のような反芻動物は自身の消化器官では消化することの出来ない繊維成分(飼料のエネルギー)を微生物の力を借りて消化する器官(ルーメン)を持つ。

草食動物の中でも牛、羊、ヤギは反芻動物と呼ばれており、4つの胃を持つのが特徴。牛の場合、4つの胃の重さは体重の15%を占めている。ちなみにルーメンは左の図の第1胃のことです。

左のように、ルーメン発酵経路を経てルーメン内にいる微生物が飼料を発酵させるときに出る「揮発性脂肪酸:VFA」をエネルギーとして吸収するとともに、胃の中でメタン古細菌が活動し、メタンが動物より放出されるという仕組みだ。

出典:https://ruminantdigestivesystem.com/ja/rumen-environment/rumen-fermentation/

現在、飼料に添加物を加えることでメタンを減らす研究が様々、進められているようだ。添加物としては、カギケノリ(海藻)、コーヒー豆の搾りかす、カシューナッツ殻液などが良い成果を出しているようである。

オーストラリア連邦科学産業研究機構とジェームズクック大学の研究によると、カギケノリと呼ばれる海藻を小さく切り刻み

、牛に与える餌の0.2%分を混ぜることで、ゲップによるメタン排出量を85%カットできるという。

現在は商業的な養殖の実現に向けて、アメリカのオーストラリス・アクアカルチャー社が研究を進めているよう。

※カギケノリは北部ヨーロッパ、アメリカ太平洋沿岸や太平洋熱帯域、日本近海(特に太平洋側)に分布する赤紫色をした紅藻類の一種

また、コンタクトレンズ大手の株式会社メニコンは麻布大学河合一洋准教授との共同研究で、レンズケア用品開発過程において発見した酵素を利用してコーヒー豆の搾りかすを飼料化した。これを牛に与えた場合、体内からのメタンガスを50〜70%削減できると発表した。この飼料にはメタンの排出削減の他にも、コーヒーに含まれる生理活性物質の働きにより乳品質が向上する、乳出荷量が増える、病気(乳房炎)を抑制するために投与する抗生物質の量を半減させる、などの効果も期待できるという。

出光興産では、2006年から北海道大学・動物機能栄養学研究室の小林教授と共同開発を進め、カシューナッツ殻液に牛のげっぷを抑制する効果があることを発見。2008年、日本畜産学会で発表された。その後、三谷産業株式会社の協力を得て、カシューナッツ生産大国であるベトナムでカシューナッツ殻液飼料の開発・製造に取りかかる。そして2011年、ルミナップと名付けた機能性飼料の発売を開始したカシューナッツ殻液に含まれる有効成分が、ルーメン内でメタンを発生させる菌を抑制することが分かっている。

スマート林業

日本では戦後拡大した人工林が本格的な利用期を迎える一方、人口減少が続き各産業の働き手の減少が深刻な課題となっている。林業は森林の多面的機能の継続的な発揮、山村地域の活性化を促進する。ただ、林業においては複合的な課題が山積している。例えば以下のような問題だ。

・小規模零細林家が増加し林道整備や機械化が立ち後れてしまったことで、林業生産性が低くなってしまっている

・行政が森林所有者を把握できず境界が確定できないなどの理由のために、林道の整備ができず、大規模な機械を導入することができない

・生息地の拡大等によりシカの数が増えており、植栽した苗木の食害や踏みつけによる土壌流出などで、森林の整備が困難になっている

また、実務的なところでは、

1.森林資源情報の精度が不充分

2.効率的な人員・機械の配置が不充分

3.需給動向を踏まえた生産管理が不充分

4.需要情報と供給情報を共有する仕組みが不充分

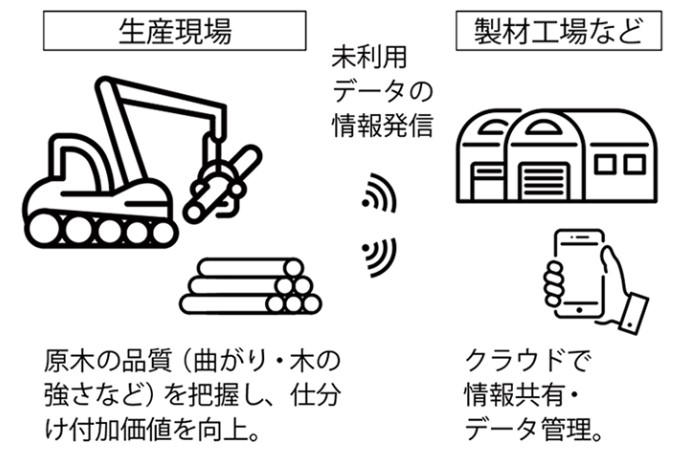

などが挙げられる。今回紹介するのは、3,4 の問題を解決するハーベスタという機械だ。あまり普段お目にかからない機械である。

ショベルカーの先端に丸太を保持できる機構がついているが、ただ単に保持・運搬ができるにとどまらない。木の曲がり、密度、強さに関係するヤング率を機械的に判定できるセンサが搭載されている。また、写真にあるハーベスタを開発したコマツでは、重機で取得したデータを処理できるシステムも開発している。システム化することで下記に挙げるようなメリットを享受できるようだ。

・丸太1本ごとの末口径、長さ、材積、グレード、作業位置及び時刻の情報を集計して、地図上にマッピングすることで運材の効率化を図る。

・山の木を伐倒して切り分ける前に品質を確認することで、使う目的に応じた無駄の少ない丸太が生産できる。造材リストのデータ共有と集計し、川下の事業者にも共有することで原木購入者のニーズに対して素早く応じることができる。

・生産から供給に至るコストを見える化でき、種々の現場で行われているコスト削減の効果も分かりやすくなり輸送効率の向上や在庫管理、細かな市場ニーズに対応した直送などが可能となり、林業界全体として効率が上がる。

画期的なリサイクルボックス

日本は欧米諸国に比べてゴミ全体のリサイクル率は低いものの、主に清涼飲料で使用されるリサイクル率は高水準である。ペットボトルは90%近いし、アルミ缶やスチール缶は90%を超える。しかしながらそれを回収するリサイクルボックスのマナーは必ずしも良いとはいえない。異物や飲み残しの飲料容器がどうしても目につく。

実際、これらは、空容器の選別・加工ラインの故障原因になる。例えばベルトコンベアが飲み残し炭酸飲料で腐食したり穴があいたりするとベルト1本の交換で250万円程度がかかるという。磁選機、風力選別機、電磁式選別機、光学自動選別機などを通って、機械で自動的に分別するが、それでも分別できなかったり、異物をできるだけなくすために、人の手でのチェックする工程が多く存在する。リサイクルボックス内の異物率や飲み残しの率の低下によって、リサイクルセンターのコスト削減のインパクトは非常に大きなものとなる。

どうすれば異物混入を防げるのか? 画期的なアイデアが登場している。それは、ただ投入口が下向きとするだけ!! 遠望から投入口が見えない、下からのため入れにくい、飲み残しのカップが投入できないといった仕様になっている。これは、コストをかけず、人間の心理をうまく利用した画期的なアイデアとおじゃは思う。

今までは、投入口が大きかったため、ペットボトルや缶のほか、紙コップや中身の入った容器、たばこの吸い殻などのゴミも一緒に捨てられていたことが分かった。リサイクルボックスの異物混入率は約3割に上る。

※2018年12月東京都内にて調査(全国清涼飲料連合会)

この新仕様のリサイクルボックスを用いた実証実験を一部の地域で実施しているようである。20年11月に東京都渋谷区で実施した実証実験では、異物数は48%減、異物混入割合は43%から29%に改善したという結果も出ている。