植物肉や代替肉、昆虫食など、世界中で代替タンパク質(代替食)の研究が進んでいる。その背景には、食肉等の生産が与える環境負荷や、世界人口爆発に伴う食糧難などの問題があるようだ。世界的な人口増加や新興国の経済成長、気候変動などの要因により、タンパク質の需要に供給が追い付かなくなる、いわゆる「タンパク質危機」が到来すると予想されている。

従来の代替食品(主に植物性のもの)は、ベジタリアンやヴィーガンまたはムスリムなどに、倫理的もしくは宗教的な理由で食されてきた。宗教、動物愛護の観点、健康意識に加え、環境保護や食料危機、SDGsの観点から海外では近年さらに市場が

拡大してきており、国内でも食品メーカー、スーパー、外食チェーンなどの代替食市場への参入が相次いでいる。

今回はそんな代替食の世界をご紹介するおじゃ。

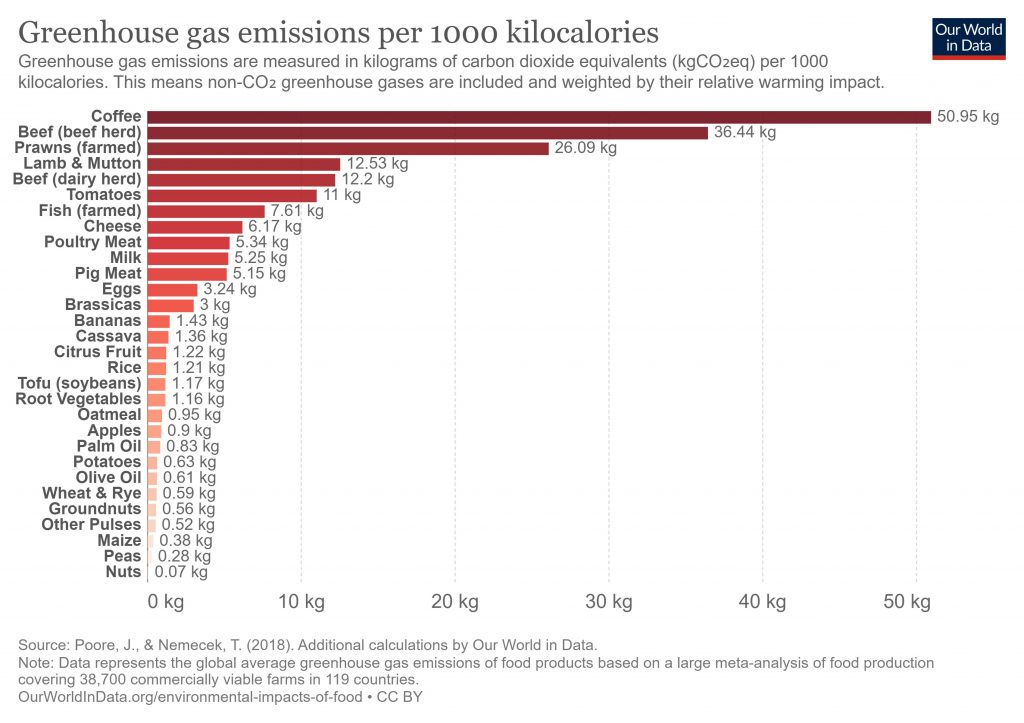

今回は上の表のように、1000kcalあたりの温室効果ガス排出量の多い順(Environmental impacts of food production -OurWorld in Data- 出典)に代替食を紹介するおじゃ。

1位 代替コーヒー

コーヒーの代わりとなるノンカフェイン飲料が、健康維持や美容などへの効果が期待できるとして話題になっている。

そのなかでも、チコリやライ麦などを原料とした「穀物コーヒー」は苦味や渋みが少なくマイルドな味だ。妊婦さんや

授乳中の人をはじめ、カフェインを避けたい人たちに注目されている。

<環境負荷>

コーヒーは高い樹木の下で育てる木陰栽培で、単位面積当たりの収穫量が少なく、機械が使用できずに手間がかかる。

また、単一栽培では害虫や病気の菌の影響を受けやすく、化学薬品を多く使うため、土壌や水質が汚染され頻繁に土地を変えていかなくてはいけない。

コーヒーの生産地域のほとんどは、プランテーション農場で行われるのが主流なため、栽培には広大な土地が必要で生態系が多様な熱帯林を切り開く必要がある。

2,4,5位 代替肉

環境に優しい食品として、海外では先行して人気を博す代替肉。バーガーキングなどの大手飲食チェーンが代替肉を使ったメニューを展開している。2040年には世界の肉の60%が人工肉に置き換わると予測されているほどだ。代替肉が普及されてくる前からベジタリアン、ヴィーガン、ペスカタリアンなど様々な食の制限をしているマーケットがあり、ベースが整っていることも近年の需要増加の理由。

そんな中、2019年3月、培養肉の「ステーキ肉」を日清食品と東京大生産技術研究所が共同開発したそう。

牛肉由来の筋細胞を用いて、サイコロステーキ状のウシ筋組織を作製することに世界で初めて成功した。肉本来の食感は、筋肉に含まれる筋組織の立体構造から生み出されるが、この立体構造を体外で人工的に作製するため、筋細胞を増やすだけでなく、筋細胞をより成熟させる (細胞同士を融合させ細長い構造に変化させる)必要がある。しかし、生体内環境と異なる体外で筋細胞を成熟させるためには、必要な栄養を行きわたらせ、細胞を適切に配置する技術が求めらる。

厚みのある培養肉を得るために、ウシの筋細胞を従来の平面的な培養ではなく、コラーゲンゲルの中で立体的に培養

したところ、筋組織に特有の縞状構造 (サルコメア) を持つ、細長い筋組織の作製に成功した。培養肉の技術には細胞を増やして組織をつくる手法が転用可能で、iPSで代表されるように日本はこの分野のトップレベルだ。

<畜産業の環境負荷>

畜産経営による温室効果ガスは世界の排出量の15%を占めると言われており、動物を育てるための土地開発だけではなく、家畜飼料を育てるための間接的な土地開発で森林破壊や農薬使用により環境負荷が非常に大きい。また飼育されている家畜の糞尿から排出される大量のメタンガスの温室効果ガスの影響や家畜由来の病原体が発生するリスク、発生した場合の対応に関わる目に見えない環境負荷も計り知れない。

3位 代替シーフード(エビ)

アメリカのスタートアップ企業「New Wave Foods」は「植物由来のエビ」を開発し、マーケットに展開している。New Wave Foodsは海藻と植物を原料に代替エビを開発するニューヨークを拠点とするスタートアップ企業で2015年から代替水産物の開発に取り組み始め、海藻と植物性タンパク質を原料に用いて、本物のエビと同じ味を再現することに成功した。エビ独特の食感と、「ぷちっ」と弾ける歯ごたえは、とりわけ再現が容易ではなかったが、5年という年月を費やし、海藻由来の材料を機能性たんぱく質と組み合わせるという、独自の製品を編み出したようだ。

<環境負荷>

エビのカーボンフットプリントの多さはあまりイメージがわかないが、エビ養殖のために、多くのマングローブが伐採されてエビ養殖場にされている。マングローブは海からの風や波から陸地を守り、陸からは土砂や汚染が海へ流れ出るのを防ぐ緩衝場の役割を持つ。マングローブが減ると、台風の高波が直に影響を及ぼしたり、海水が内陸まで広く押し寄せたりして、生活・農作業に悪影響を及ぼす。また、多様な生態系が暮らす場所でもあるため、マングローブの減少は、直接的・間接的に地球の生態系に長期的な影響をもたらす。

7位 代替シーフード(生食サーモン)

代替シーフードの分野は、水産資源の減少など代替によって解決が期待される課題が山積していながら、食肉の分野ほどにはその代替品の開発が進んでいるとは言えない。

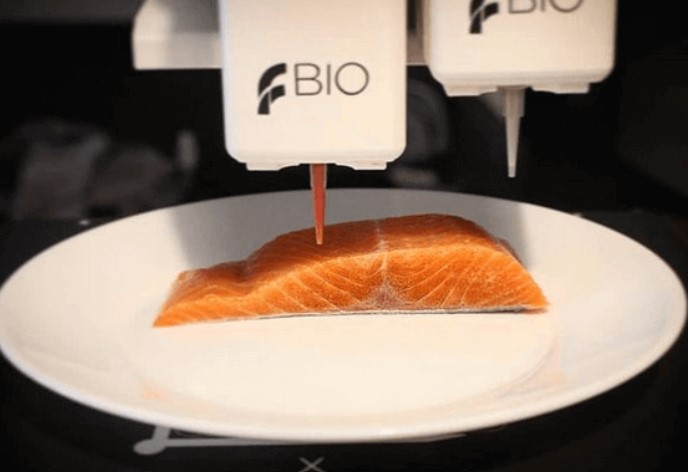

やはり、生の魚介類がもつ繊細で独特な食感を植物成分で再現することの技術的なハードルの高さがある。そんな中、オランダのスタートアップ企業、Legendary Vishは本物と見分けがつかない3Dプリンター製サーモンを開発した。

代替サーモンの主成分に、キノコ・えんどう豆のタンパク質、でんぷん、藻類のほか、オメガ3脂肪酸を含むアボカドなどを使う。追求するのは魚に匹敵する栄養価。オメガ3脂肪酸を含むさまざまな原料を組み合わせて、最適な組み合わせを模索しているようだ。水産物の消費量の多い北欧に進出した後は、ヨーロッパのほかの国への展開を目指すそう。

8位 代替チーズ

植物由来のハンバーガーや牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなどと比べ代替チーズは食卓への普及が遅れているようだ。技術的には牛乳やチーズに含まれるタンパク質の一種である「カゼイン」と同じ質感の代替物が存在しない。油とでんぷん、人工調味料でカゼインの代替物を作る試みは、これまで成功していないとのこと。欧米の代替チーズを手掛けるほとんどのメーカーでは牛乳代替物に添加物を加えることで手間をかけずにチーズの味と質感を出しているようだが、まだまだ課題は山積のようだ。

10位 代替ミルク

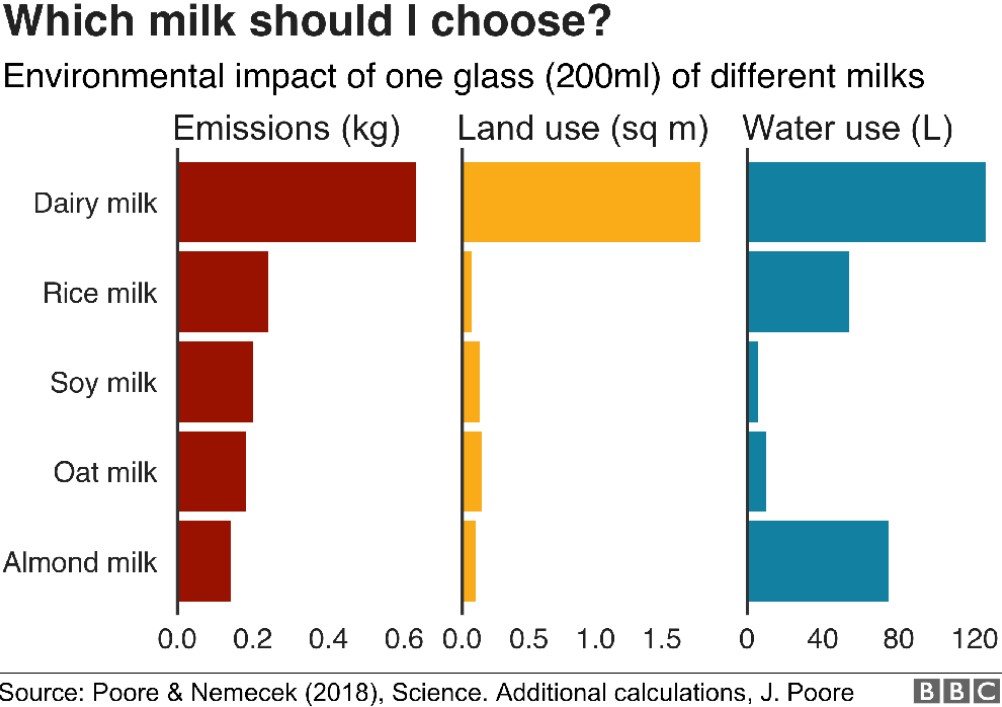

牛を育てるのに大量の水と飼料が必要となること、そして牛がメタンガスを発すること。これらは、いずれも気候危機を引き起こす要因と言われている。代替肉と同様、ミルクの生産を植物由来にすることで環境負荷を抑えられることは確かである。プラントベースミルクは、日本で普及している豆乳やアーモンドミルク、オーツミルク、ココナッツミルクなどあるが、どれが一番環境負荷が低いか。比較した研究が存在する。(図A)

<豆乳>

味、テクスチャと栄養分は牛乳と比較的似ており、タンパク質を多く含む。ただ、アマゾン地域など、地域によっては森林破壊の上で増え続ける大豆需要を補っていることを忘れてはいけない。

<オートミルク>

アメリカ人の朝食の定番の一つであるように、オーツ麦はアメリカではとても馴染みがある穀物のようだ。大豆アレルギー・ナッツアレルギーがある人も飲める繊維、タンパク質、カルシウム、ビタミン、ミネラルを豊富に含むクリーミーさがありコーヒーやお菓子作りに向いている。

<アーモンドミルク>

世界のアーモンド供給の80%はカリフォルニア産とのこと。栽培に大量の水を要する(これはどのナッツにも共通しているそう)。また、加工の際にアーモンドに含まれるビタミン類の栄養素は逃げてしまうようだ。近年の需要増加に伴い、アーモンドの受粉に用いられる蜂の酷使が問題になっている。とある情報によると含まれる栄養素は加工の際に足されている割合が多いそうだ。アーモンドの栄養素は少ないことを考えると、ほかのプラントベースミルクに比べて、アーモンドミルクはあまりサステナブルな選択肢とは言えない。

<ココナッツミルク>

東南アジアでは一般的に利用されている食材で、日本でもカレーやスイーツに利用される。ココヤシは海水を好み、海水のミネラルを吸い上げて成長する。一般的には、ココナッツの木が少量の水を使い、二酸化炭素を吸収するという環境性能が良いとされる。しかし、ココナッツは熱帯地域でしか栽培されていないため、このミルクの工業生産は野生動物の生息地を破壊する可能性がある。また、栄養の組成や含まれている栄養素は、ココナッツミルクと牛乳では大きく異なるため、牛乳の栄養素をココナッツミルクで補うことは困難とされる。

12位 代替卵

国内でも消費者の健康・環境志向を背景に、植物性たんぱく質を由来とする「代替卵」需要が高まることが予想される。

キューピーは卵不使用の新商品「HOBOTAMA(ほぼたま)」を開発した。大豆などを独自の技術で加工し卵の風味や食感を再現した。スクランブルエッグのような見た目と食感である。キユーピーはマヨネーズなど多くの卵製品を製造しており、主要国での卵関連の特許取得件数は世界1位だそう。ホテルのビュッフェや学校給食のメニューでの活用を提案するようだ。

価格は通常の業務用スクランブルエッグの約3倍を想定している。一般消費者向けの商品展開は、これからだそう。

また、キューピーは卵を使わないマヨネーズ 「エッグケア」も世に出している。

番外編 昆虫食

将来の食糧難を救う貴重なタンパク源として世界的に期待を集める昆虫食も見逃せない。有名なのは、無印食品のこおろぎせんべいであるが、近年さまざまなジャンルの昆虫食が誕生している。Pascoは、コオロギパンを自分で作れる「コオロギの食育パンキット」を売り出した。昆虫食日本最大ブランドTAKEOは昆虫ふりかけを開発。「あらびきカイコ」や「あらびきコオロギ」が使用されている。

また、東京・中央区に昆虫料理のレストラン「ANTCICADA(アントシカダ)」は「コオロギラーメン」を売り出した。このラーメンにはトッピングとして姿そのままの揚げコオロギが入り、麺にもコオロギが練り込まれているが、なんと言っても出汁。少量の昆布、シイタケ、ショウガを使用しているものの、90パーセント以上コオロギをベースとした出汁だそう。

「カルピス」は豆乳原料を使った「GREEN CALPIS」(グリーンカルピス)を新発売したほか、江崎グリコが「植物生まれのプッチンプリン」を投入。これら飲料やデザート分野における有力ブランドの試みも今後注目だ。